Cliquez ici pour accéder à la transcription de cette vidéo

Des ressources supplémentaires en lien avec ce projet sont disponibles ici

Par Carole Fleuret, Professeure titulaire, faculté d’Éducation à l’Université d’Ottawa

Introduction

Dès sa venue au monde, le nourrisson cherche à communiquer, car la communication est un besoin fondamental chez l’humain. Au fur et à mesure qu’il grandit, il communique en interagissant avec les personnes qui lui sont significatives (parents, grands-parents, etc.) (ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, 2020). Ces interactions sont à la base du développement social et vont lui permettre de s’exprimer, de comprendre, de socialiser. Dans l’établissement de cette communication, le jeune enfant développe trois dimensions interactives qui sont à la base du discours :

- la dimension pragmatique (connaître et comprendre les usages et les fonctions de la langue);

- la dimension formelle (connaître les aspects phonologiques, syntaxiques et morphologiques de la langue)

- la dimension sémantique (construire de plus en plus de connaissances sur le monde et les utiliser adéquatement durant les interactions) (Ziarko, 1995).

On peut donc dire qu’intuitivement, les jeunes enfants connaissent déjà le rôle de l’oral pour se faire comprendre et pour interagir avec les autres. Cependant, lorsqu’ils arrivent à la maternelle, ils ne sont pas tous égaux dans le développement langagier en raison de multiples facteurs, tels que la précarité, la monoparentalité ou encore la faible scolarité des parents (Bergeron-Morin et al., 2021). Le rôle de l’enseignant[1] est donc capital pour permettre à chacun de développer le langage oral, car il demeure un élément indispensable et pivot de l’entrée dans l’écrit (Bouchard, et al., 2022).

[1] Le masculin est utilisé dans sa forme épicène, c’est-à-dire un genre neutre.

Comment créer un environnement propice pour le lecteur émergent en maternelle ?

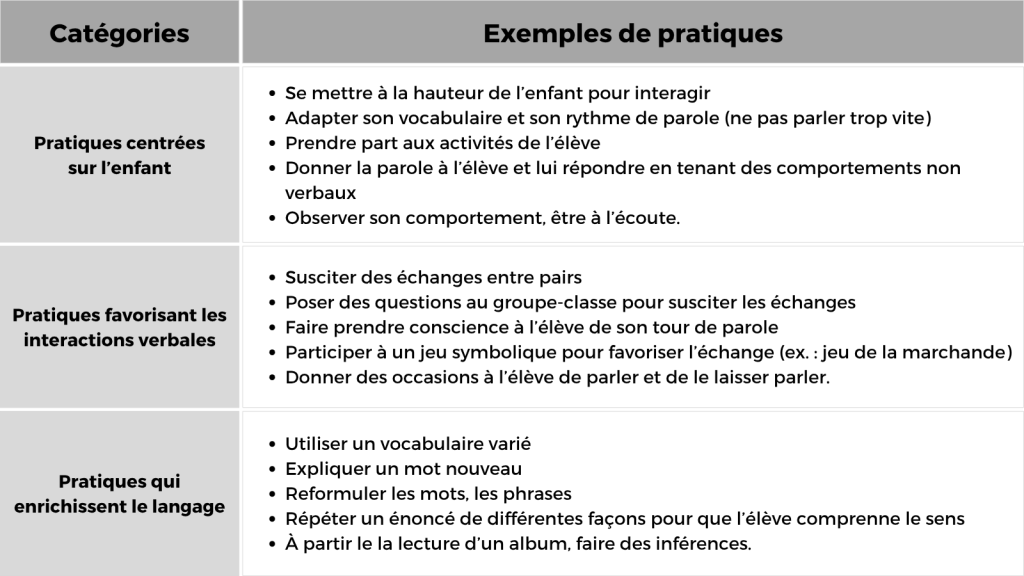

Pour favoriser le développement de l’oral, l’environnement physique de la classe doit être propice au développement de l’enfant, notamment par le jeu (Charron et al. 2022), des coins variés (jeux symboliques tels que le coin lecture, le coin de la marchande, etc.). En nous référant aux propos de Bouchard et al. (2022), nous dirons que l’enseignant prend appui sur des pratiques qui peuvent se répartir en trois catégories : 1) les pratiques centrées sur l’enfant; 2) les pratiques qui favorisent les interactions verbales; 3) les pratiques qui enrichissent le vocabulaire.

Voici quelques exemples de pratiques pour soutenir le développement du langage oral inspirés de Bouchard et al. (2022, p.177)

Il est important de préciser que les élèves allophones, même s’ils ne connaissent pas la langue, ils ont déjà conscience du concept de mot, de phrase. Ils ont des connaissances relativement similaires à leurs pairs francophones dans leur langue d’origine (Fleuret, Thibeault, 2016); il est alors faux de croire qu’ils ont un retard langagier. L’enseignant les autorisera à utiliser leur langue d’origine afin de pouvoir traduire les mots qu’ils connaissent en français. Comme pour les autres élèves de la classe l’utilisation de supports visuels avec le mot écrit dessus favorisera la mise en place du sens, une représentation graphique du mot et une image mentale du mot.

Comment créer un environnement propice pour l’apprenti-lecteur en 1re et en 2e ?

Dans toutes les sociétés, l’oral à une place de choix et les enfants continuent de le développer en réception et en production lorsqu’ils arrivent à l’école. La reconnaissance du bagage langagier de l’élève est indispensable pour qu’ils puissent arrimer ses nouvelles connaissances à celles qu’il détient déjà afin de prendre appui sur celles-ci.

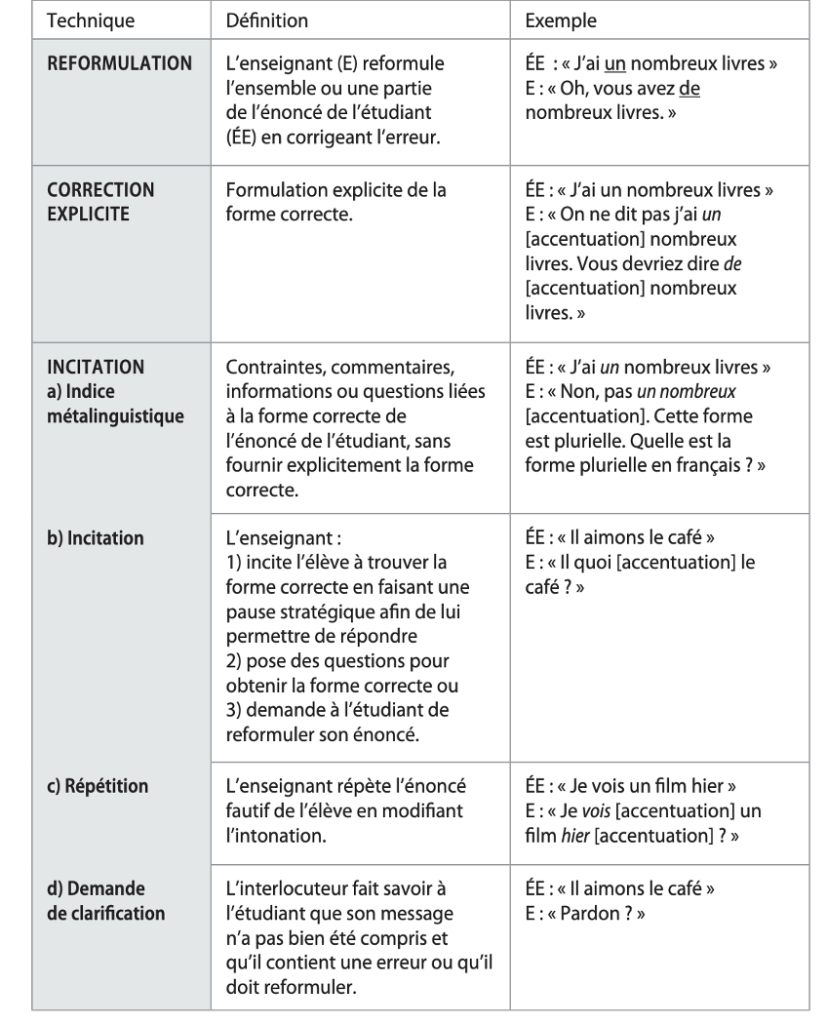

De plus, pour que l’environnement soit aussi favorable à l’enfant dans le développement de son langage oral, il est capital de partir d’un contexte authentique. De cette façon, les élèves sont capables de lier le contexte à la tâche demandée et ils en voient la raison et le sens. Par exemple, lors de la lecture interactive d’un album, l’enseignant favorise la discussion en vérifiant si les élèves ont compris le nouveau mot utilisé. Elle pourra, un peu plus tard, réinvestir le ou les nouveaux mots de l’histoire retenus dans le cadre d’une causerie, par exemple. Ce type d’activités amorce l’écoute et la prise de parole de chacun, donc l’articulation d’un discours qui doit être compris de tous. L’enseignant peut alors reformuler les propos de l’élève en fonction de ce qu’il relève, c’est-à-dire une erreur propre à la syntaxe, de prononciation ou encore de sens, dans ce cas, il s’agit de reformulations correctives selon Lyster et Ranta (1997 dans Kartchava, 2014).

Nous proposons de les présenter, car elles nous semblent pertinentes et surtout peu intrusives dans la manière d’amener la reformulation. En effet, une rétroaction qui consisterait seulement à répéter la « bonne façon de dire » pourrait produire de l’insécurité linguistique chez les élèves et, dans ce cas, ils s’inhiberaient et n’oseraient plus prendre la parole. Il est préférable d’accompagner l’élève en reformulant ses propos sans mettre l’accent sur la forme fautive. Le tableau ci-dessous représente les différentes formes de rétroaction correctives selon Lyster et Ranta (1997 dans Kartchava, 2014).

L’enseignant peut aussi faire de la reformulation non corrective en complexifiant l’énoncé de l’enfant. Par exemple, à un enfant qui dit : « Regarde mon lapin ! », l’enseignant peut réagir de la façon suivante : « Il a de grandes oreilles et un petit museau, ton lapin bleu » Bouchard et al. (2022, p.181). On voit clairement dans l’exemple que l’enseignant ajoute des éléments qui complexifient l’énoncé et qui précisent l’objet.

Par la suite, les mots retenus peuvent être utilisés dans un texte troué. De cette façon l’enseignant peut observer la compréhension des élèves à partir des réponses données et, le cas échéant, renforcer ce qui n’est pas acquis. Cette activité se fait à l’oral ; c’est une façon de travailler la langue à travers les interactions entre les pairs qui oblige à justifier le choix du mot retenu. De plus, en énonçant les mots, les élèves s’approprient leur chaîne sonore, les reconnaissent visuellement et mémorisent leur écriture.

Sur le plan de la différenciation pédagogique, ce que nous proposons ici peut se faire avec tous les élèves. Cependant, il est important pour ceux qui semblent avoir des défis dans la mémorisation ou l’articulation du mot de renforcer le répertoire phonologique et la segmentation syllabique. Ce renforcement se fera en petits groupes à la discrétion de l’enseignant à savoir s’ils sont homogènes ou hétérogènes. L’enseignant peut aussi faire répéter des mots à l’unisson en présentant des cartes avec l’image du mot. Ces images peuvent être écrites en français et en anglais ou en toute autre langue afin que l’élève puisse se servir de sa langue d’origine comme d’un levier pour apprendre la chaîne sonore et l’écriture du mot en français. Ces mots peuvent aussi être écrits sur le tableau blanc afin de les lire et de les comparer avec tous les élèves de la classe.

Enfin, il est important de rappeler que certains élèves sont plus inhibés que d’autres, plus timides, et il est alors important de ne pas forcer la prise de parole. À travers des activités en petits groupes, ces enfants vont tranquillement prendre de l’assurance et parler. Aussi, les élèves allophones peuvent demeurer silencieux durant la lecture ou pour certaines activités. Ces silences ne signifient pas qu’ils sont désengagés ou qu’ils n’écoutent pas. Ils prennent simplement le temps de traduire dans leur langue ou encore d’attendre d’avoir plus d’informations pour comprendre le message.

Il peut aussi être intéressant, pour créer des ponts entre le milieu familial et scolaire, de demander à un membre de la famille d’un élève de venir lire une histoire dans la langue d’origine et de demander à ce dernier de traduire l’histoire.

Références bibliographiques

Explorez-en le site du CCJL : https://lireunjour.ca/

Bergeron-Morin, L., Hamel, C. et Bouchard, C. (2021). Analyse des retombées intermédiaires d’un dispositif de développement professionnel sur le soutien du développement langagier en centre de la petite enfance. Revue canadienne de l’éducation, 44(3), 732-763. https://doi.org/10.53967/cje-rce.v44i3.4763

Fleuret, C. et Thibeault, J. (2016). Interactions verbales d’élèves allophones en retard scolaire lors de résolutions collaboratives de problèmes orthographiques. Recherches en didactique des langues et des cultures (RDLC) : Les Cahiers de l’Acedle, 13(2). https://journals.openedition.org/rdlc/881

Kartchava, E. (2014). Le pouvoir de la rétroaction corrective à l’oral. Québec français, (171), 91-92.

Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (2020). Développement de la communication chez l’enfant de 0 à 5 ans (brochure). 2020. ooaq.qc.ca

Ziarko, H. (1995). L’enfant et son langage à l’âge préscolaire. In N. Royer (Ed.). Éducation et intervention au préscolaire (pp. 124-145).Gaëtan Morin.

Carole Fleuret est professeure titulaire à la faculté d’Education de l’université d’Ottawa. Ses recherches portent sur la didactique des langues secondes, sur les répertoires plurilittératiés et sur le plurilinguisme. Elle s’intéresse à l’appropriation de l’écrit, entre autres, au développement orthographique et aux composantes sociocognitives et culturelles en jeu dans la socialisation à l’écrit auprès des populations minorisées, dans une perspective interculturelle.